|

大寨红旗安在,时代精神永存——作家李广畅寻访大寨纪实大寨红旗安在,时代精神永存 ——作家李广畅寻访大寨纪实 夏末秋初的风,总带着几分微妙的过渡感——酷暑的余温尚未完全消散,秋凉的清润已悄然漫过衣襟。恰逢此时,身为作家、资深媒体人、法律专家的我因办案出差至山西阳泉,承蒙当事人盛情相邀,在其陪同下,踏上了寻访大寨的旅程。 车出阳泉城区,沿公路向西南行驶约四十公里,便驶入晋中地区昔阳县的地界。道路两侧的风光渐渐换了模样,田埂错落间藏着晋地特有的厚重,不多时,昔阳县城的轮廓便清晰起来。正当目光掠过街景时,一座硕大的“忠”字图像突然闯入视野 —— 红底黄字的色彩虽历经岁月,却依旧带着鲜明的时代印记,像一枚凝固的符号,静静诉说着过往的故事。 那一刻,心头骤然涌起一阵复杂的情愫:是久违的亲切,是对一段壮阔历史的感慨,更有几分恍若隔世的触动 —— 仿佛指尖触到了儿时记忆里那些轰轰烈烈的岁月,耳畔似有回响,眼前似有图景。我急忙示意司机停车,握着相机的手竟有几分轻颤,对准那座 “忠” 字图像,按下快门。“咔嚓” 一声,这趟寻访之旅的第一张照片就此定格,也为这场与大寨的重逢,写下了最厚重的开篇。

大寨印象初记 初入大寨,脚步未及放缓,心中便已锚定方向 —— 直奔虎头山,去凭吊那位曾带领大寨人战天斗地的永贵大叔。可刚走到村头东侧,视线便被一方醒目的标牌牢牢锁住:那是毛泽东主席的巨幅题词 “农业学大寨!”,五个大字以红为底、以黄为色,在夏末秋初的天光下愈发显得金光闪耀,笔锋里藏着当年号召全国向大寨看齐的磅礴力量。 我下意识地驻足,目光在字迹上停留许久——这不仅是一行题词,更是一段改天换地历史的缩影,是几代人记忆里滚烫的精神符号。指尖不自觉摸向相机,生怕错过这份厚重,连忙按下快门拍下第二张照片,又特意站在题词旁留影,让自己的身影与这段峥嵘岁月有了片刻的同框,心里满是对这片土地的崇敬。

目光稍移,便见题词紧邻处,山西省廉政教育基地与大寨镇人民政府的楼房建筑静静矗立,红瓦白墙间透着庄重,仿佛在无声诉说着大寨红色精神在新时代的传承与延续。来不及细品,我们便驱车继续向前,不多时,一片宽阔的空场出现在眼前,笔直地通向大寨村的核心区域。

空场西侧,大寨村党总支的办公楼与大寨旅游公司相邻而建,办公楼的窗明几净里透着基层组织的活力,旅游公司的标牌则暗示着大寨正以开放的姿态迎接八方来客;而东侧的景象更添生活气息 —— 大寨博物馆的外观朴素而厚重,似在默默守护着大寨的过往,旁边的展销商店里则摆满了惊喜:玻璃货柜里,贴着 “大寨” 标识的老陈醋格外惹眼,深褐色的醋液在瓶中泛着温润的光,凑近便能闻到一股醇厚绵长的酸香,那是用晋地杂粮古法酿造的地道风味;旁边的货架上,大寨特色食品更是琳琅满目,有裹着芝麻的酥脆石子饼、用本地小米压制的香甜米糕,还有封装整齐的脱水蔬菜干,每一样都带着乡土的质朴与用心。除此之外,大寨村自产的农副土特产堆得满满当当,新鲜的杂粮、醇厚的干货散发着乡土的清香,还有大寨酒厂酿造的酒类产品整齐陈列,瓶身上的“大寨”二字,让这些好物多了几分独特的精神印记。目光扫过这些带着大寨温度的物件,忽然觉得,这里的历史从未远去,而是以鲜活的方式,融入了当下的烟火气里。车子缓缓驶入大寨村口,最终停在西侧导游图示牌前的停车位上。拉开车门,一股带着乡土草木气息的风扑面而来,我下意识地环顾四周 —— 远处的虎头山轮廓在淡云下若隐若现,近处的建筑错落有致,空气中似乎还飘着几分展销商店里陈醋与杂粮的混合香气,整座村子既透着历史的厚重,又藏着生活的鲜活,让人心头愈发期待。

没等同行人整理好东西,我已迫不及待朝着大寨旅游公司的方向走去。刚到门口,便见几位导游小姐站在那里,其中一位身着洁白上衣,天蓝色裙摆随着微风轻轻晃动,身姿亭亭玉立,笑容温婉,在秋日的阳光下显得格外亮眼。我快步走上前,从包里掏出作家证递过去,笑着说明身份:“你好,我是作家李广畅,想麻烦你帮我找一张大寨的宣传彩页,方便了解这里的情况。” 听到“作家”二字,这位面容姣好的导游小姐眼神一亮,热情瞬间升温,她接过证件看了看,忽然笑着问道:“您是作家呀?那您一定知道张正隆老师吧?他曾经写过一篇报告文学《大寨在人间》,您看过吗?” 这话瞬间勾起了我的回忆,我不由得加重了语气,带着几分激动回应:“何止看过!这篇文章我太喜欢了,里面的许多段落我都能从头背到尾!其实我还有个身份 —— 曾经是一名集团军的军旅新闻工作者,而张正隆老师也是军旅作家,算是我的同行。正是他笔下的《大寨在人间》,用细腻的文字让我对大寨的历史、大寨人的精神有了更深刻的认识和理解,也让我心里埋下了一颗种子 —— 一定要亲自来大寨走一趟,寻访她的真谛。”说到这里,我不禁感慨地顿了顿,目光望向远处的虎头山,语气里满是释然,“没想到这个心愿,一等就是37年,直到今天,终于实现了!” 导游小姐听着我的话,眼中满是敬佩,连忙转身从屋里取出一叠制作精美的宣传彩页,双手递到我手中:“李老师,您对大寨的这份情结太让人感动了!这是咱们大寨的宣传彩页,里面有详细的景点介绍和历史沿革,希望能帮您更好地了解大寨。” 登上虎头山,凭吊永贵大叔 怀揣着拿到宣传彩页的期待,车子缓缓驶上新修的大寨旅游大道,朝着虎头山山顶的方向前行。这条大道路面平整宽阔,沥青在阳光下泛着淡淡的光泽,两旁的路缘石整齐排列,一路延伸向山间,仿佛一条纽带,串联起大寨的过往与当下。 行驶不久,窗外便出现了大寨制衣厂的身影 —— 几栋现代化的厂房错落排布,浅灰色的外墙干净整洁,巨大的玻璃窗反射着天光,车间外的晾晒区偶尔能瞥见飘动的布料一角,透着几分工业生产的活力,让人意外又惊喜:原来大寨早已不只是记忆里的农耕模样,还藏着这样充满现代气息的产业图景。 继续向前,大寨学校便映入眼帘。校园的围墙刷着清爽的米白色,墙头爬着几株翠绿的藤蔓,微风拂过,藤蔓轻晃,添了几分灵动。尤为醒目的是,最引人注目的是学校大门西侧 —— 一栋偌大的楼房山墙被精心修饰,下方刷着热烈的红色漆面,上方则是纯净的白色漆面,红白衔接处线条利落,在阳光下格外鲜明。而在上方的白色漆面上,陈永贵大叔的题词 “要让红旗飘万代,重在教育后一代” 格外醒目,十四个鎏金大字牢牢镶嵌在墙面,阳光洒下时,字身泛着温润的光泽,仿佛给文字镀上了一层时光的厚度。那字体没有刻意的娟秀,却遒劲有力,每一笔都带着黄土地的粗粝与奋斗的坚毅,像是陈永贵大叔当年握着锄头的手,一笔一划刻下对大寨未来的期许 —— 既要让 “农业学大寨” 的红旗永远飘扬,更要靠教育把这份精神传给后代,让孩子们用知识为家乡续写出新的篇章。虽历经岁月冲刷,字里行间的温度却丝毫未减,恍惚间仿佛能看到他站在田埂上,裤脚沾着泥土,望着校园里读书的孩子,眼神里满是沉甸甸的希冀。门口的校牌 “大寨学校” 四个大字苍劲有力,阳光洒在教学楼的阳台上,给木质的栏杆镀上一层暖光,让人不禁想起,这片曾孕育过 “战天斗地” 精神的土地,如今正以教育为土壤,默默滋养着新一代的希望。 道路两旁的景致更是让人心情舒畅:早年栽植的松树早已长得挺拔粗壮,墨绿色的树冠层层叠叠,像一把把撑开的巨伞,投下浓密的树荫;柳树则垂下柔软的枝条,风一吹便轻轻摇曳,枝条上的柳叶翠绿鲜亮,偶尔有几片随风飘落,落在车窗上,又轻轻滑下。各种树木错落交织,将道路掩映在一片绿意之中,夏末的蝉鸣从林间传来,伴着车轮碾过路面的轻响,格外惬意。 行至一处岔路口,路边的标牌清晰醒目 —— 红底白字的指示牌立在路边,底色鲜红得像当年大寨人奋斗的热血,白色字体工整清晰,分别标注着 “虎头山” 与 “铁姑娘饭店” 的方向,箭头斜指两侧,角度分明,生怕游人因路径模糊错过踪迹。看到 “铁姑娘饭店” 几个字时,我心头忽然一动:这名字定然是为了纪念当年那群和男人们一起开山造田、肩扛重担的铁姑娘队,如今以饭店的形式留存,想必是想让远道而来的客人,在品尝乡土风味时,也能想起那段姑娘们不服输的岁月。我立刻让司机停车,推开车门便快步走向标牌前,指尖轻轻拂过冰凉的牌面,只觉得这不仅是一个普通的岔路口,更是连接大寨精神过往与当下烟火的节点 —— 一边通向虎头山,那里有永贵大叔带领乡亲们战天斗地的足迹;一边通向铁姑娘饭店,那里藏着大寨女性的坚韧与担当,还飘着属于这片土地的烟火香气。我赶紧举起相机,对准这承载着特殊意义的标识按下快门,让这帧既有历史温度、又有生活气息的画面,成为此行又一帧珍贵的纪念。

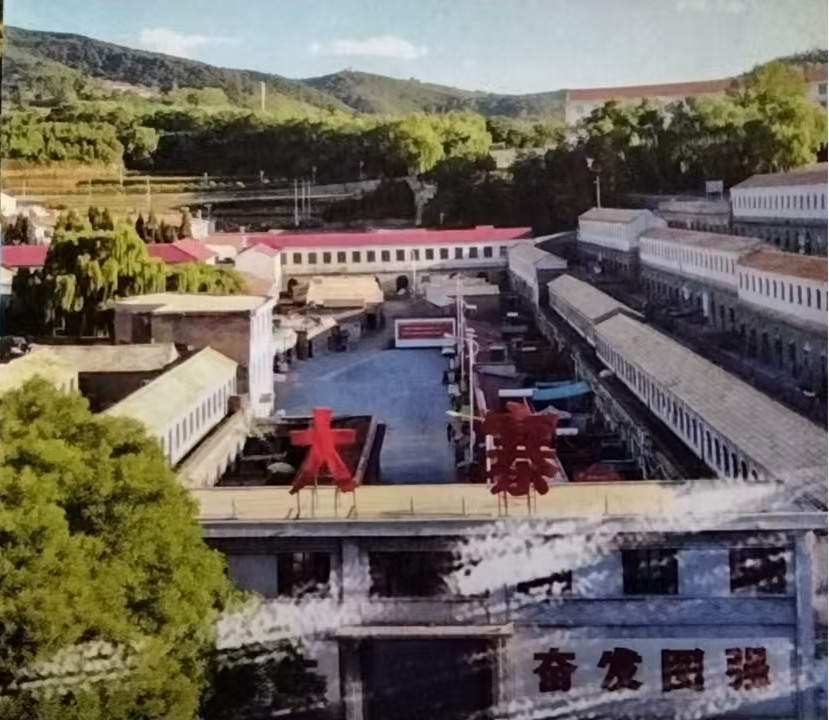

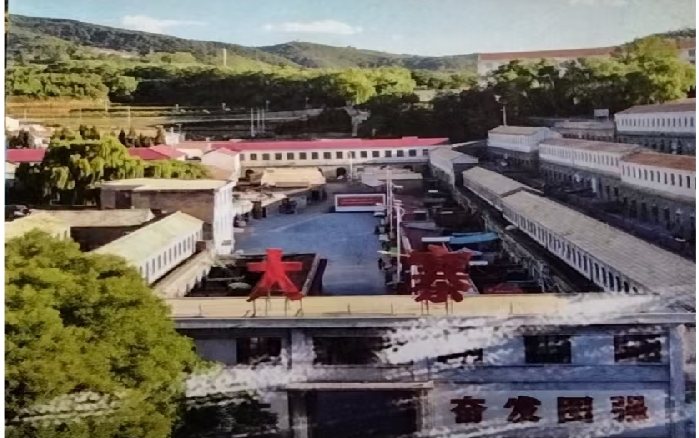

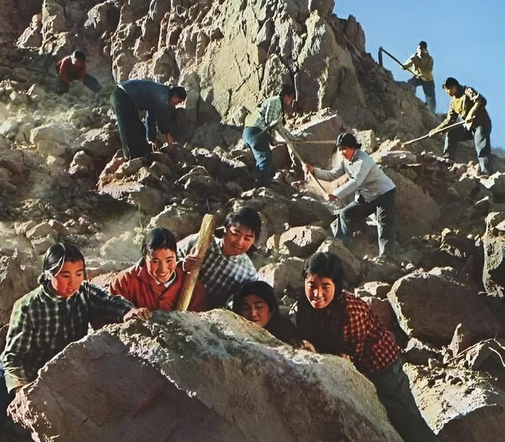

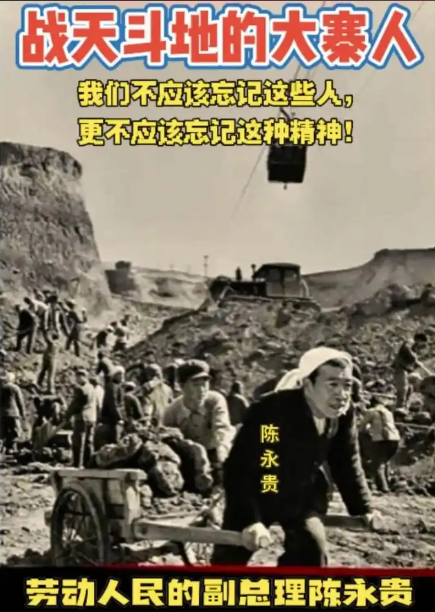

车子继续往山间行驶,眼前的大寨山坡渐渐换了模样。路边新立的标识牌上,“大寨森林公园” 几个字清晰明了,让人瞬间意识到,这里早已不是当年那片纯粹种植庄稼的土地 —— 目之所及,成片的松柏舒展着枝叶,不知名的野花在草丛间点缀,山间栈道蜿蜒向深处,偶有观光的游客结伴而行,笑声在林间回荡。曾经以农耕为魂的大寨,如今已蜕变成以生态旅游为主的现代农业观光胜地,既保留着土地的质朴,又多了几分自然与休闲的意趣,这样的转变,让人忍不住感叹时代的变迁。 不多时,便抵达虎头山关口。一道银灰色的栏杆横在路前,门岗里的门卫师傅见我们的车停下,便走上前来温和地说明:“进入虎头山需要购票哦。” 这话让我有些意外 —— 来之前满心想的是寻访历史遗迹,竟没料到如今需要购票进入。门卫师傅似乎看出了我的愣神,又补充道:“不过有优惠政策,年过65岁的老人,或者持有退役军人证的,都能免票,其他游客是每人45元,到下边的售票处买票就行。” 听着这话,我心里忽然有了些感慨:大寨人确实随着经济发展,慢慢学会了用市场化的方式经营家乡的资源,这既是顺应时代的选择,也让 “大寨” 这个名字有了更可持续的发展活力。我没有立刻暴露自己的身份,想着以一个普通游客的视角,更真切地感受这片土地如今的模样,便笑着点头,和同行的两位伙伴一起走向售票处。接过印着 “虎头山” 字样的门票时,指尖触到纸面的纹路,竟觉得这小小的票据,像是一张连接过去与现在的入场券。 购票后穿过栏杆,终于踏入了虎头山的核心区域。山间的风里,忽然传来一阵轻柔的旋律 —— 是喇叭里正放着《社员都是向阳花》,“社员都是向阳花,花儿朝阳开,我们心向共产党,红心永不变” 的歌声带着年代的温润,缓缓漫过耳畔。这熟悉的曲调瞬间击中了我,亲切感从心底涌上来,仿佛一下子回到了儿时在生产队劳作的情景:那时我跟着大人们在田间割麦、拾穗,田埂上的广播也总放着这首歌,歌声里满是对生活的热爱与对集体的信赖,如今再听,依旧温暖如初。 沿着步道往前走,“七沟八梁” 的地貌渐渐清晰,尤其是狼窝掌那片曾经贫瘠的土地,如今虽已覆上绿植,但裸露的岩石间,仍能看出当年人工改造的痕迹。站在这片土地上,眼前仿佛浮现出一幕幕鲜活的场景:陈永贵带着大寨人,手握沉重的大锤,一下下砸向坚硬的山石;男人们肩挑土筐,女人们也不甘示弱,挽着裤脚在泥地里平整土地,汗水顺着脸颊滑落,却没人停下脚步 —— 那是 “愚公移山” 般的执着,是 “改造天地” 的豪情,隔着几十年的时光,依旧能让人感受到那份滚烫的奋斗力量。 一路寻访至陈永贵墓前,气氛瞬间变得肃穆。墓碑朴素庄重,正面镌刻着他的名字,周围摆放着游人敬献的鲜花。我轻轻走上前,整理了一下衣角,对着墓碑深深鞠了一躬 —— 这一躬,是对一位带领乡亲们摆脱贫困的带头人的敬意,是对那段波澜壮阔岁月的缅怀,更是对 “自力更生、艰苦奋斗” 的大寨精神的致敬。微风掠过山间,树叶沙沙作响,仿佛在回应这份跨越时空的敬意,也让我更加明白,此行寻访的不仅是一处处遗迹,更是一份永不过时的精神力量。 探寻大寨的内涵,瞻仰永贵大叔故居 从虎头山下来时,车子沿着来时的路缓缓返回,方才在山上感受到的奋斗豪情仍在心头激荡,此刻多了几分对旧时村落的期待 —— 毕竟,要真正探寻大寨的内涵,光看山间遗迹还不够,那些承载着大寨人日常烟火的老房子,才藏着更鲜活的精神密码。 回行的路上,我从车窗里看到远处的大寨新区气象一新,便在一处停车场上停了下来,站在高处,我发现这是一个鸟瞰大寨全貌的最佳位置,于是我便打开快门,拍下了大寨的全貌。

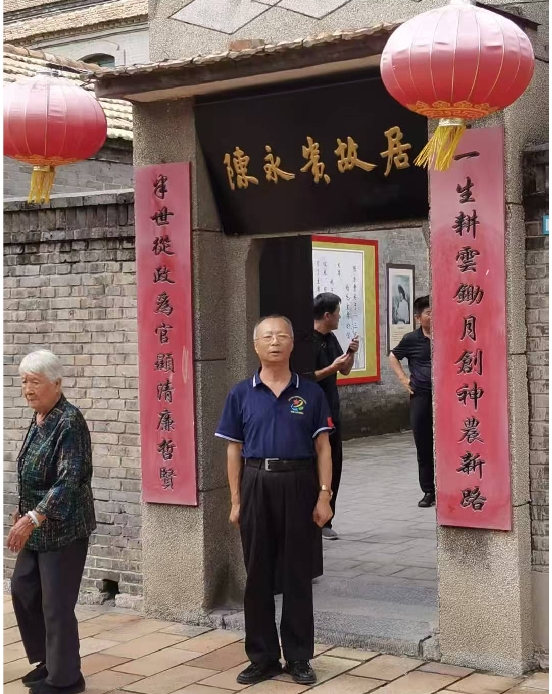

不多时,大寨村口便出现在视野里。与来时的匆忙不同,此刻放缓脚步细看,才发现寨门颇有讲究:木质的门框带着岁月打磨的温润,门楣上“大寨”二字是熟悉的苍劲字体,旁边还刻着几行小字,记录着寨门重修的年份。伸手触摸门板,能感受到木纹的凹凸,仿佛每一道纹路都在诉说着过往的故事。我们穿过寨门,瞬间仿佛踏入了另一个时空 —— 眼前的村落没有城市的喧嚣,也没有现代景区的热闹,取而代之的是一排排整齐的石砌房屋,屋顶覆盖着灰黑色的瓦片,墙面上还能看到些许当年手绘的标语痕迹,虽有些褪色,却依旧透着当年的精气神。 沿着村落里的石板路慢慢走,脚下的石板被岁月磨得光滑,偶尔能看到石板缝隙里冒出的几株小草,给这片古朴的土地添了几分生机。街中心的大柳树长得枝繁叶茂,树干粗壮得需要两人合抱,树下摆着几张石凳,几位白发苍苍的老人正坐在那里聊天,手里摇着蒲扇,话语间满是对大寨过往的回忆,偶尔还会指着某间房屋,说起当年谁家住在这里、发生过哪些故事。听到我们是来寻访的,老人们热情地指路:“永贵同志的故居就在前面第三个院儿,你们顺着这条路走,看见挂着牌子的就是。”

随着人流走进院门,首先映入眼帘的是东墙面上悬挂的复刻信件 —— 泛黄的纸张底色,黑色的钢笔字迹工整清晰,正是当年永贵大叔写给毛主席,提出“三三制”(三分之一时间劳动、三分之一时间工作、三分之一时间学习)的信。信纸边缘还特意做了仿旧的毛边处理,仿佛能让人触摸到那段岁月的温度,不少参观者都停下脚步,凑近了仔细品读,感受着他既务实又敢创新的思路。 正屋的门窗是老式的木格样式,窗户上糊着的纸虽已更换过,却依旧保留着旧时的风格。走进屋内,陈设简单得有些朴素:一张老旧的木桌摆在中间,桌面上还能看到使用多年的划痕;墙角放着一个掉了漆的木箱,据介绍是当年他存放衣物和书籍的地方;最让人触动的是靠窗的那张木床,床板简单,铺着粗布床单,旁边放着一个旧枕头,仿佛主人只是暂时外出,随时会回来休息。

(陈永贵的床铺) 步入故居接待室,墙壁上一张照片格外醒目:1959 年,毛主席与陈永贵亲切会面。照片中的毛主席面带微笑,眼神中满是对这位农民代表的肯定与期许;陈永贵则身姿挺拔,脸上洋溢着质朴与激动,那是农民出身的他,第一次与心中敬仰的领袖如此近距离接触,这一历史性瞬间,被镜头永久定格,承载着那个时代农民与国家领导人之间深厚的情谊 ,也见证着大寨发展受到国家层面关注的重要开端。

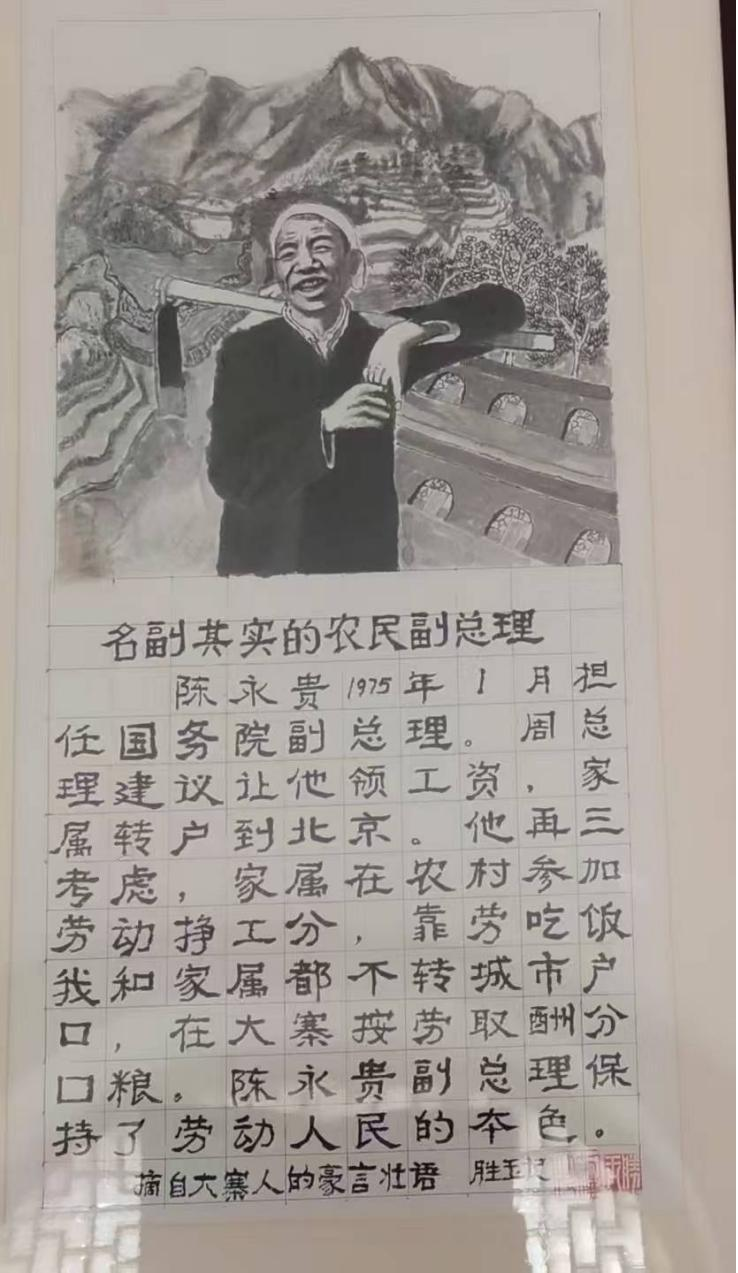

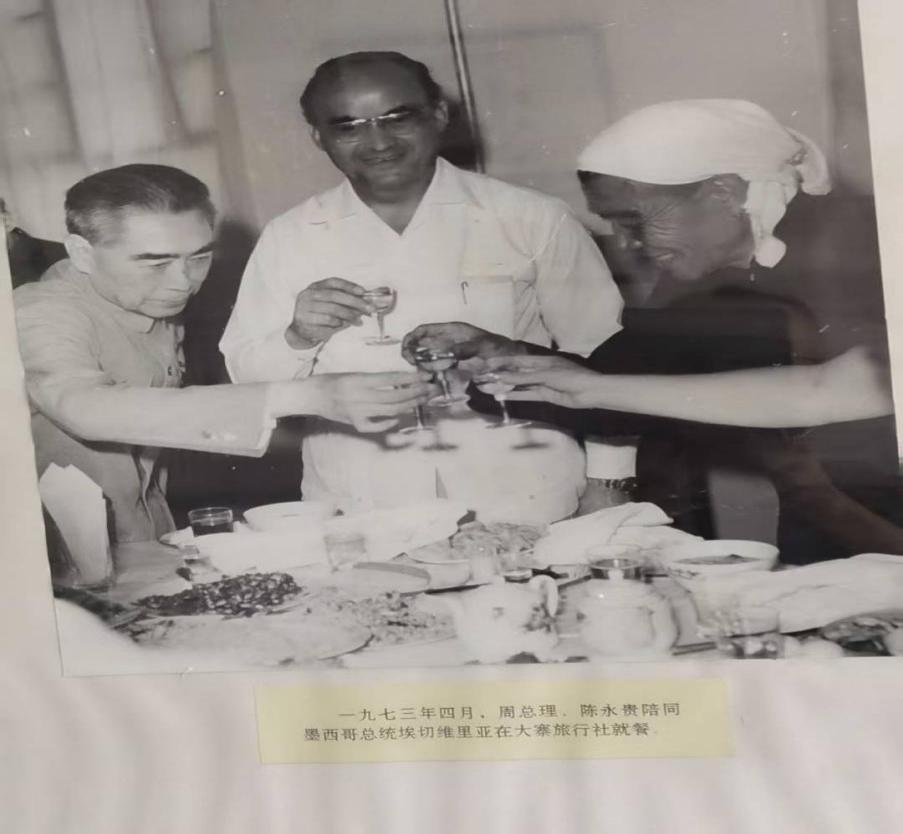

陈永贵说:“我这一辈子能够和毛主席连在一起,也算是不枉活了一场了。人总是注定要死的,我没有给毛主席丢脸,我作为一个农民,成为党中央的政治局委员,谁能想到呢?我敢说我是前无古人,后无来者的一个农民……” 上世纪60年代初,毛主席提出了“工业学大庆,农业学大寨”的号召,这使得陈永贵和大寨村的名字成为全国人民耳熟能详的模范。陈永贵的名字逐渐成为了艰苦奋斗和自力更生的代名词,而他也由此进入了中国政治的高层,最终成为副国级领导人。从一个贫困的农民到国家领导人,这样的故事无疑是令人叹为观止的传奇。他的成就,不仅仅是一个个人的奋斗史,更是中国历史中一个重要的象征——农民的崛起。 环顾四周,还有诸多陈永贵与大寨人的合照。其中一张展现了大寨人在田间劳作的场景,陈永贵站在众人中间,挽着裤脚,满身泥浆,脖子上随意挂着烟袋,却笑得开怀,而周围的人们虽面带疲惫,却也被他的乐观所感染。这张照片真实地记录了大寨人在艰苦岁月中,以苦为乐、战天斗地改造农田的场景,大家齐心协力,依靠人力与自然抗争,在这片贫瘠的土地上,一步一个脚印地创造着属于自己的希望。 在另一组照片里,陈永贵与到访大寨的各级领导交谈甚欢。这些画面不仅呈现了当时大寨作为全国农业典型,受到广泛关注与交流指导的场景,也从侧面反映出陈永贵凭借自身的能力与大寨的突出成果,频繁参与到重要的农业建设研讨中。他虽出身农民,却以丰富的实践经验和独到见解,为全国农业发展建言献策,照片里的他,目光坚定,举手投足间尽显质朴与睿智。

此外,故居内还陈列着部分大寨 “铁姑娘” 的照片,她们飒爽英姿,不输男儿。照片中的她们,或手握锄头,奋力开垦土地;或肩挑重担,在崎岖的山路上健步如飞。她们以坚韧不拔的毅力,投身于大寨的建设中,用青春与汗水诠释着大寨精神,而陈永贵与她们的合影,则见证了大寨男女老少一心,共同为改变家乡面貌而拼搏的团结力量。

夕阳透过木格窗户,在地面上投下斑驳的光影。我轻轻走出屋子,再次望向这座朴素的小院,心里满是感慨。寻访大寨,从山间的战天斗地遗迹到村里的故居,终于明白:大寨精神从未远去,它藏在陈永贵大叔用过的旧农具里,藏在村民们如今依旧勤劳的身影里,更藏在每一个来到这里的人,对“奋斗”二字的重新理解里。这片土地,不仅记录着一段历史,更在默默传递着一份永不过时的精神力量。

离开陈永贵大叔的故居,夕阳的余晖已将整个大寨村落染成温暖的橘红色。此行寻访的脚步并未停歇,下一站便是大寨展览馆 —— 这座藏着大寨完整记忆的建筑,是领略时代精神最直接的载体,心里早已满是期待。 从故居出发,步行不过十分钟,大寨展览馆的身影便映入眼帘。它没有现代建筑的华丽与张扬,而是延续了大寨石砌风格的质朴。浅灰色的石块层层垒起,构成坚实的墙体,每一块石头都仿佛在诉说着大寨人坚韧不拔的精神。屋顶覆盖着深灰色的瓦片,与周围的青山绿树相互映衬,显得格外和谐。正门上方,“大寨展览馆” 五个鎏金大字在夕阳下泛着温润的光,这是郭沫若同志1965年底访问大寨时所题,字体苍劲有力,为展览馆增添了几分文化底蕴。门口两侧,摆放着两尊小型的石碾,它们默默无言,却瞬间将人拉回那个靠人力与自然较劲的艰苦年代,那时的大寨人,就是凭借着这样简单的工具,开启了战天斗地的征程。 展览馆前的小广场上,一尊陈永贵同志的铜像格外引人注目。几位游客正围着铜像驻足,眼中满是崇敬。铜像里的陈永贵,身着朴素的中山装,衣角微微飘动,仿佛仍在忙碌奔波。他双手背后,身姿挺拔,目光坚定地望向远方的虎头山,神情坚毅而执着,仿佛仍在守护着这片他为之奋斗一生的土地,那份对大寨的热爱与责任,穿越时空,依然深深感染着每一个人。 怀着崇敬与期待的心情,我走进展览馆。一股厚重的历史气息扑面而来,仿佛是时光深处传来的低语,诉说着大寨的沧桑巨变。展厅内的灯光柔和而明亮,恰到好处地将每一件展品映照得格外清晰,让人能够细细品味它们背后的故事。

顺着展厅的动线往前走,一件件带着岁月痕迹的实物让人目不暇接,仿佛置身于时光隧道,与历史进行着一场亲密对话。墙角摆放着当年大寨人用过的锄头、铁锹,锄刃上的缺口、铁锹把上的包浆,都是日复一日辛勤劳作的见证。这些简单的农具,在大寨人的手中,成为了改造山河的有力武器,它们饱经风霜,却依然散发着坚韧的气息。玻璃展柜里,整齐陈列着陈永贵同志当年的笔记本、钢笔,笔记本上密密麻麻写满了农业生产计划、村民会议记录,字迹虽不工整,却一笔一划都写得格外认真,偶尔还能看到被汗水洇湿的痕迹。这些笔记,记录着陈永贵同志为大寨发展日夜操劳的点点滴滴,也反映出他对农业生产的深入思考和对乡亲们的深厚情谊。展台上,一件洗得发白的蓝色劳动服静静躺着,衣服的肘部、膝盖处还打着补丁,显得格外破旧。据讲解员介绍,这是当年铁姑娘队队员们集体劳动时穿的衣服。看着这件劳动服,仿佛能看到铁姑娘们在田间地头挥洒汗水的身影,她们巾帼不让须眉,以不服输、不怕苦的劲头,为大寨的建设贡献着自己的力量,她们的精神,激励着一代又一代大寨人奋勇向前。

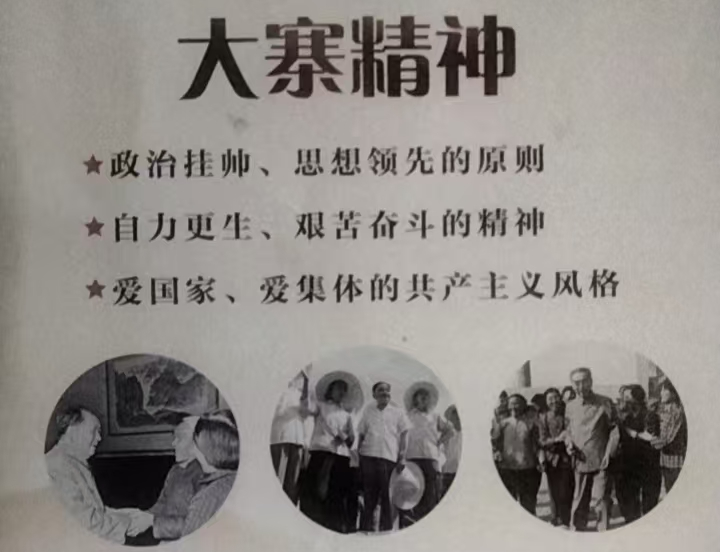

周恩来总理总结的大寨精神 除了实物展品,展厅内的场景复原更是让人仿佛穿越时空,回到了那个激情燃烧的岁月。在 “大寨村民会议室” 复原场景里,一张老旧的长木桌摆在中央,周围放着十几把简陋的木椅,桌椅表面的磨损痕迹,诉说着它们曾经见证过的无数次重要会议。墙上挂着当年的生产进度表、毛主席语录,生产进度表上的数字,记录着大寨人在农业生产上的努力与成果;毛主席语录,为大寨人指明了前进的方向,给予他们无穷的精神力量。桌上还放着一个掉了瓷的搪瓷缸,缸身上印着的 “农业学大寨” 字样依旧清晰,仿佛还残留着当年会议时的热气。讲解员说,当年陈永贵同志就是在这里,带领乡亲们一次次召开会议,商量改造土地、提高产量的办法。多少改变大寨命运的决策,都是在这张木桌上诞生的。我悄悄走到木桌旁,轻轻抚摸着桌面,闭上眼睛,仿佛能听到当年村民们热烈讨论的声音,能感受到那种心往一处想、 劲往一处使的强大凝聚力。在那个艰苦的年代,大寨人正是凭借着这种团结一心、艰苦奋斗的精神,战胜了一个又一个困难,创造了一个又一个奇迹。 展厅的后半部分,重点展示了大寨的变迁与发展。墙上的照片从黑白变成了彩色,生动地展现了大寨从当年的土坯房变成如今的砖瓦房,从单一的农业生产变成农、工、旅结合的多元发展格局。这些照片,犹如一部生动的纪录片,记录着大寨在时代浪潮中的不断前行与蜕变。展柜里,大寨制衣厂的产品、大寨酒厂的酒瓶、大寨特产的杂粮礼盒整齐摆放,这些带着 “大寨” 标识的现代产品,不仅是大寨经济发展的成果,更是大寨精神在新时代的延续与传承。它们诉说着大寨人与时俱进、勇于创新的精神风貌,展现了大寨在新时代的新活力与新希望。

习主席在人民大会堂亲切接见大寨村党总支书记郭凤莲 自1964年,毛泽东主席发出农业学大寨的号召,周恩来总理三次到访,邓小平、华国锋、叶剑英、李先念等老一辈革命家,科学家钱学森、郭沫若等也曾致辞视察,他们的关怀至今仍激励着大寨人。召唤着全国人民奔赴学习,世界二十多个友好国家的政要到访参观。

最让人动容的是 “大寨精神传承” 展区,这里展示着近年来大寨人传承艰苦奋斗精神、投身乡村振兴的事迹。有年轻一代返乡创业,利用电商平台销售大寨特产,将大寨的优质农产品推向全国,让更多人了解大寨、品尝大寨的味道;有村民自发组建志愿服务队,守护虎头山的生态环境,他们用实际行动践行着绿色发展理念,守护着大寨的绿水青山;还有大寨学校的孩子们,在 “要让红旗飘万代,重在教育后一代” 的题词下,努力学习、立志报国,他们是大寨的未来与希望,大寨精神在他们身上得以传承与发扬。这些事迹,让我们看到了大寨精神在新时代的强大生命力,它激励着大寨人不断拼搏,为实现乡村振兴的美好愿景而努力奋斗。 大寨村现有219户、533口人。现在村集体年收入突破6000万元。 在展览馆里走走停停,不知不觉已过去了1个多小时。当我走出展厅时,夕阳已落下山巅,天边的晚霞如同一幅绚丽的画卷,为大寨的天空增添了一抹迷人的色彩。展览馆前的广场上亮起了柔和的路灯,灯光洒在地面上,与周围的夜色相互交融,营造出一种宁静而祥和的氛围。

作者:李广畅,作家报(网)、法治报道网总编辑,中国新时代党建新闻网副总编辑、作家、法律专家,中国作家文学数字经济研究院院长、国际华文作家传媒联盟主席。 (总编审:蓝乙人 副总编辑:蒙仕荣 责任编辑:蓝添译) |